Come osserva Umberto Eco, Roman Jakobson non ha mai considerato il linguaggio un sistema chiuso di forme, ma un insieme di atti concreti inseriti in situazioni comunicative. La sua riflessione, pur partendo dalla linguistica, conduce progressivamente verso quella che oggi chiameremmo pragmatica, intesa come analisi dei segni nel loro uso e nei loro contesti di enunciazione….

Tag: Umberto Eco

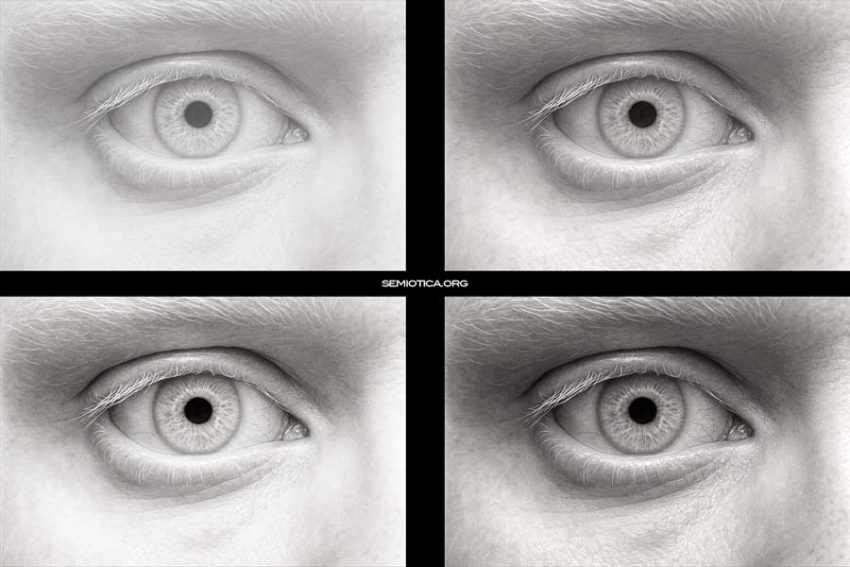

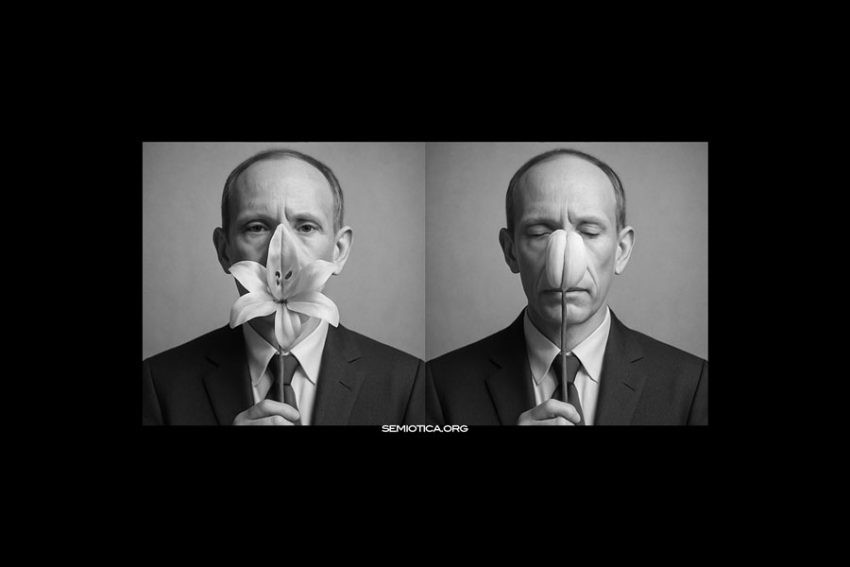

Cognitive Semiotics: Knowing the World Through Signs

Cognitive semiotics addresses a fundamental question: How can we come to know the world through signs and languages? This question lies at the heart of several debates in semiotics, philosophy, and cognitive science, especially those concerning subjectivity, representation, belief, perception, imagination, social cognition, mind, and language. The term “cognitive” is not intended to contrast with emotion or…

La Terzità e il superamento dei dualismi

Claudio Paolucci individua nell’emergere di una “nuova sensibilità” la svolta decisiva che conduce alla nascita della semiotica come disciplina autonoma. È la sensibilità evocata da Umberto Eco, quella capace di dar forma a una “cultura semioticamente orientata”. A renderla operativa è un mutamento epistemologico che investe il modo stesso di pensare il rapporto tra oggetto…

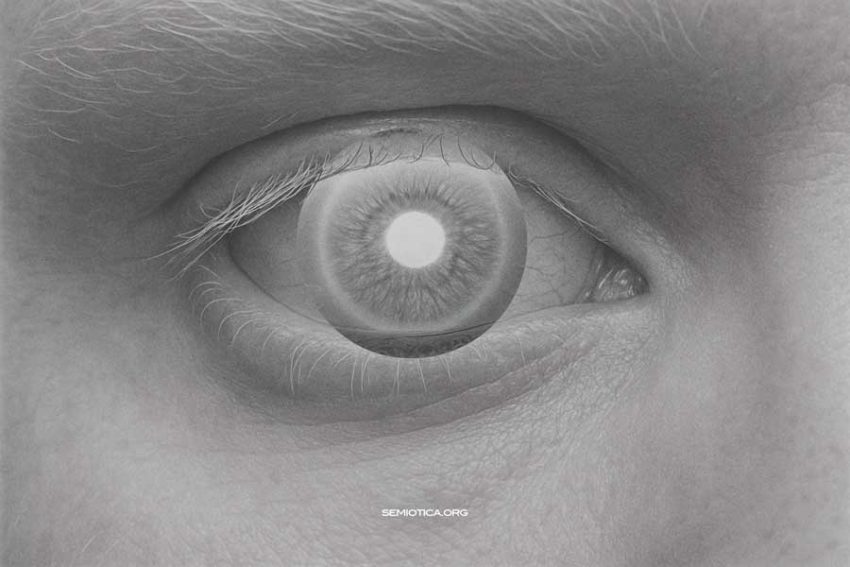

Il paradosso fondativo della semiotica: vedere ciò che prima era invisibile

Nel ripensare la genealogia della semiotica, Claudio Paolucci introduce un’ipotesi radicale: la possibilità di leggere il passato in chiave semiotica non è data dalla mera esistenza di riflessioni sul linguaggio e sul segno, ma dalla fondazione stessa della disciplina. È infatti questa fondazione – nella sua forma duplice, peirciana e saussuriana – che rende visibile…

Augustine and the Birth of a General Notion of Sign

In Semiosis and Human Understanding, John Deely recalls that the very possibility of semiotics as a discipline—what he calls doctrina signorum—appeared only “late in the 4th century AD,” when Augustine of Hippo formulated, for the first time in recorded thought, a general notion of sign that embraced both nature and culture. According to Deely, Augustine proposed that “a sign is…

Roman Jakobson, Semantica e senso: dall’interpretante alla semiosi

Come sottolinea Umberto Eco, la prospettiva di Roman Jakobson si fonda sull’idea che la semiotica non può limitarsi a studiare la struttura dei segni: deve includere necessariamente una riflessione sul significato e sulla costruzione del senso. Jakobson rifiuta con decisione l’idea che la linguistica possa prescindere dal problema del significato, restando confinata alla pura descrizione formale….

Barthes ed Eco: due paradigmi semiotici a confronto

Nel delineare le due principali vie della semiotica contemporanea, Paolo Fabbri individua due paradigmi distinti ma profondamente influenti: da un lato la semiologia di Roland Barthes, dall’altro la semiotica di Umberto Eco. Ciascuno di essi sviluppa una propria concezione della significazione, contribuendo a definire traiettorie teoriche differenti all’interno del campo semiotico. Barthes: la semiologia come critica ideologica…

Che cos’è la semiotica? (2)

Che cos’è la semiotica? È una domanda che non trova una sola risposta, perché, come osserva Stefano Traini, non emerge «un unico modo di concepire la semiotica, né una definizione univoca di questa disciplina». Che cos’è, allora, la semiotica? Per Greimas, è «essenzialmente una metodologia con cui analizzare i testi», una pratica di ricerca con una…

Il semema come testo virtuale

Nel quadro della semiotica testuale, Umberto Eco propone una prospettiva che pone in stretta relazione la teoria del codice e la teoria dell’attualizzazione testuale. In questo scenario, il semema appare come un testo virtuale e, simmetricamente, il testo può essere inteso come un’espansione di un semema. Tale idea è perfettamente coerente con una teoria che concepisce il significato…

Il semema come istruzione pragmatica

Secondo Eco, ogni teoria testuale che voglia spiegare il funzionamento del significato deve partire dal riconoscimento che non c’è enunciato che, per essere semanticamente attualizzato in tutte le sue possibilità di significazione, non richieda un co-testo. La struttura sememica non è semplicemente un deposito di significati fissi, ma una rete di potenzialità che si attualizzano nella…