Nella sintassi narrativa, soggetto e oggetto sono categorie interdefinite: non esiste un soggetto senza oggetto, né un oggetto senza soggetto. Ma per comprendere la natura della loro relazione, occorre esaminare la nozione di valore secondo due prospettive complementari: una tassonomica, l’altra fenomenologica.

Come ci ricorda Patrizia Magli, l’oggetto di valore non si identifica con il valore in sé. Ancor prima degli oggetti, ciò che circola sono i valori. Gli oggetti sono luoghi di investimento valoriale, e i valori si trasformano in funzione delle relazioni intersoggettive o tra soggetti e oggetti. L’oggetto non è solo una posizione sintattica vuota, né una pura figura linguistica: è una unità semantica che assume valore per via del suo posizionamento all’interno di un sistema.

In primo luogo, il valore può essere definito come valore differenziale, secondo una concezione saussuriana. Un oggetto è ciò che è in base a ciò che non è. Nell’universo dei trasporti, un’automobile ha valore perché si distingue da autobus, treni, biciclette. Ma anche tra le automobili, esistono differenze interne: una berlina, un SUV, una station wagon implicano usi e significati diversi. Questa differenza si articola su tre componenti:

- configurativa (le parti costitutive dell’oggetto),

- tassica (il suo valore differenziale rispetto ad altri oggetti),

- funzionale (le prestazioni simboliche, pratiche, estetiche).

La tassonomia organizzata su opposizioni consente di costruire un sistema classificatorio. Tuttavia, da sola, non basta a spiegare il valore attribuito dal soggetto a un determinato oggetto. È qui che entra in gioco la seconda componente: il valore fenomenologico.

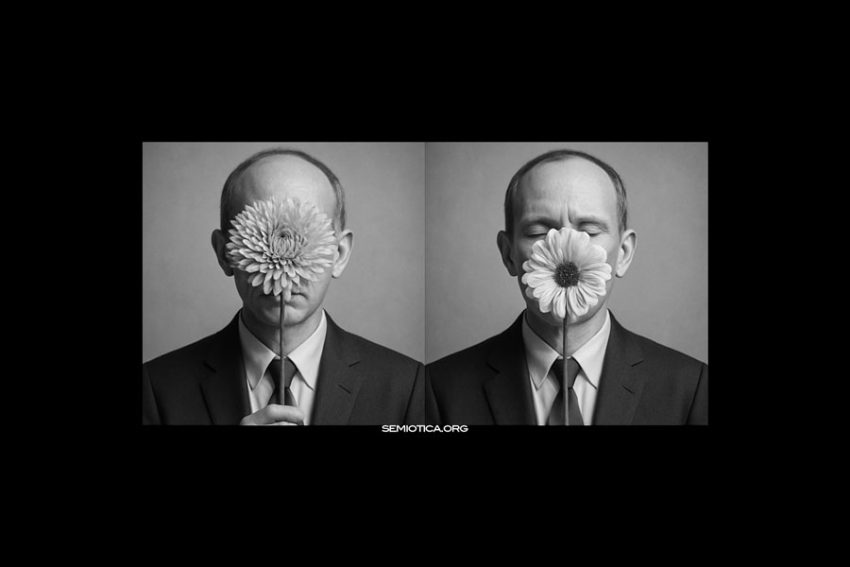

Questo secondo tipo di valore deriva dal timismo del soggetto, dalla sua proiezione affettiva sull’oggetto. L’oggetto acquista valore nel momento in cui viene investito emotivamente da un soggetto desiderante. Per esempio, un uomo di mezza età, nel decidere se recarsi a un appuntamento in motorino o in automobile, non considera solo fattori funzionali. Il motorino, pur meno comodo, può diventare il luogo di un investimento timico: voglia di giovinezza, disinvoltura, anticonformismo. L’automobile, invece, potrebbe evocare sicurezza, status, isolamento.

Come scrive Greimas, l’oggetto «non è leggibile se non secondo alcuni dei suoi valori», e questi valori sono valori per un soggetto. L’oggetto si configura come simulacro semiotico: una forma che media la relazione tra il soggetto e il proprio sé. È esattamente questo che rende l’oggetto interessante per la pubblicità: non per ciò che è, ma per ciò che rappresenta nel vissuto timico del consumatore.

Magli riassume dunque la struttura del valore attraverso una duplice articolazione:

- Valore linguistico (tassonomico): ciò che distingue un oggetto da altri oggetti analoghi;

- Valore fenomenologico (timico): ciò che rende un oggetto desiderabile per un determinato soggetto.

Questa doppia natura del valore, fondata sulla distinzione tra differenza semantica e proiezione timica, permette alla semiotica di articolare con maggiore precisione la complessità dei testi e delle pratiche sociali.

Riferimento bibliografico: Patrizia Magli, Semiotica. Teoria, metodo, analisi, Marsilio, 2004.