Per spiegare che cosa sia la semiotica, Stefano Gensini invita a partire dall’esperienza più immediata: quella che ciascuno di noi compie ogni giorno, immerso in un mondo popolato di segni. Il nostro vivere, scrive, “se per ‘segno’ intendiamo qualcosa che esprime o rinvia a qualcos’altro, sembra tramato tutto di segni”.

Le parole costituiscono il primo esempio. Esse “sono per noi segni di pensieri, idee, sentimenti, intenzioni” e ci permettono di salutare, chiedere, pregare, promettere, persuadere, fare amicizia, confidarsi. Con il linguaggio verbale traduciamo in forme visibili o udibili ciò che altrimenti resterebbe interiore.

Anche gli animali domestici sembrano capaci di usare segni: il cane che si inchina sulle zampe anteriori e abbaia festoso invita al gioco; il canarino che canta alla compagna nella gabbietta, o il gatto che miagola insistente, sembrano comunicare bisogni e desideri. L’interpretazione di questi comportamenti è, in fondo, un’attività semiotica: riconoscere in un gesto o in un suono il rinvio a un significato.

Segni ci circondano anche negli oggetti tecnici. Premendo il pulsante di un ascensore “gli diciamo” di portarci a un certo piano; le spie di un’automobile ci informano sul funzionamento dei dispositivi; un numero o una sequenza di punti in linguaggio Braille comunica la stessa informazione a persone diverse.

La strada stessa è un ambiente semiotico: il semaforo, i segnali, le insegne commerciali, le voci alla radio, la musica che evoca ricordi, i gesti di chi comunica attraverso la lingua dei segni. Tutto agisce come sistema di rinvii, costringendoci a interpretare, rispondere, comportarci di conseguenza.

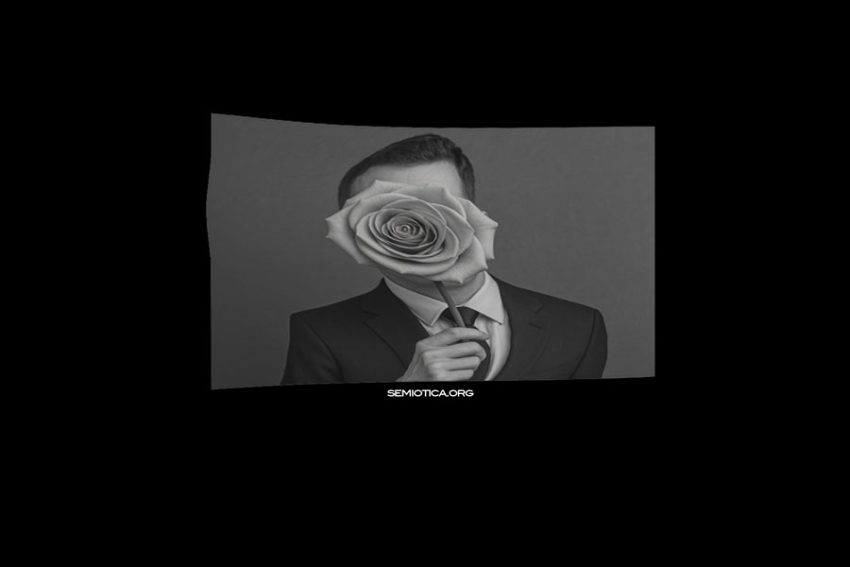

Anche gli aspetti della vita sociale e culturale assumono valore di segno. Il tatuaggio o gli orecchini di una ragazza suscitano interrogativi sul loro significato; l’aspetto di un amico – occhiali scuri, barba lunga – ci “comunica” forse il suo stato d’animo. Due ragazzi in motorino con una kefiah fanno pensare a un’appartenenza politica o identitaria. Persino un edificio può “parlare”: un parallelepipedo di marmo del ventennio fascista trasmette una sensazione di oppressione, mentre una stanza luminosa e fiorita comunica serenità.

Gensini osserva che basterebbero poche ore di vita quotidiana per accorgerci di quanto il mondo sia intessuto di segni. Ogni situazione comporta un rinvio da un veicolo fisico – una parola, un gesto, un suono, un oggetto – a qualcos’altro: un pensiero, un’emozione, un comportamento.

Talvolta questo rinvio è certo, come nel caso degli indicatori luminosi o acustici che rivelano uno stato di cose; altre volte è ambiguo e richiede interpretazione, come un’espressione del volto o un comportamento umano. Le parole di una lingua sembrano più sicure, ma restano sempre esposte a equivoci e doppi sensi. Gli oggetti materiali, poi, possono caricarsi di significati imprevisti, difficili da esprimere ma percepiti interiormente.

In tutti questi casi, sottolinea l’autore, “abbiamo, consapevolmente o no, applicato un atteggiamento liberalmente semiotico”: abbiamo cioè attribuito valore di segno a esperienze diverse, traducendole in senso. L’atteggiamento semiotico è quindi una disposizione interpretativa universale: il modo in cui gli esseri umani trasformano il mondo in un sistema di significati.

Non è una pratica nuova. Gli uomini del Medioevo, ricorda Gensini, leggevano la realtà come un immenso insieme di simboli: “la selva oscura, simbolo dello smarrimento nel peccato”, “la sinistra lupa, simbolo dell’avarizia”, la figura stessa del poeta, “simbolo di un destino generale dell’umanità”. Ogni fenomeno naturale o culturale rimandava a un senso più profondo.

Eppure, la distanza che ci separa da quella mentalità non è poi così grande. Anche oggi, nell’epoca della scienza e della tecnologia, ripetiamo che “tutto è comunicazione” e che viviamo “nella civiltà dell’immagine”. Proprio come i medievali, interpretiamo continuamente i segni che ci circondano, traducendo in senso ciò che percepiamo.

Riconoscere questa condizione significa comprendere che la semiotica non è un sapere astratto, ma una forma di consapevolezza del nostro essere nel mondo: una lente attraverso cui vedere come ogni gesto, oggetto o parola diventi veicolo di significato.

Riferimento bibliografico: Stefano Gensini, Elementi di semiotica, Carocci editore S.p.A., Roma.