Umberto Eco riprende una questione lasciata in sospeso nel Trattato di semiotica generale: la natura dell’Oggetto Dinamico, nel quadro della teoria peirceana del segno. Nel Trattato, infatti, egli si era concentrato sul riferimento come terminus ad quem della semiosi: «noi ci riferiamo all’Oggetto Dinamico come terminus ad quem della semiosi». Ma nella parte dedicata alla produzione dei segni si affacciava, seppur implicitamente, un’altra prospettiva: quella dell’Oggetto Dinamico come terminus a quo, come punto di origine della produzione segnica.

In questa seconda configurazione, l’attenzione si sposta su ciò che induce a parlare, a produrre segni. Secondo Eco, ogni filosofia del linguaggio deve confrontarsi non solo con la questione della referenza (che cosa diciamo quando parliamo, e con quale attendibilità), ma anche con quella più radicale: «Che cosa ci fa parlare?».

Eco afferma che la semiotica non può eludere questa domanda. La sua risposta si fonda su una ripresa della teoria peirceana della semiosi, secondo la quale l’Oggetto Dinamico è ciò che «ci spinge a produrre un representamen», innescando una catena interpretativa potenzialmente infinita. L’Oggetto Dinamico è quindi ciò che precede la produzione segnica e che, pur rimanendo inattingibile, agisce come forza generatrice: «l’Oggetto Dinamico è Qualcosa-che-ci-prende-a-calci e ci dice “parla!” – o “parla di me!”, o ancora, “prendimi in considerazione!”».

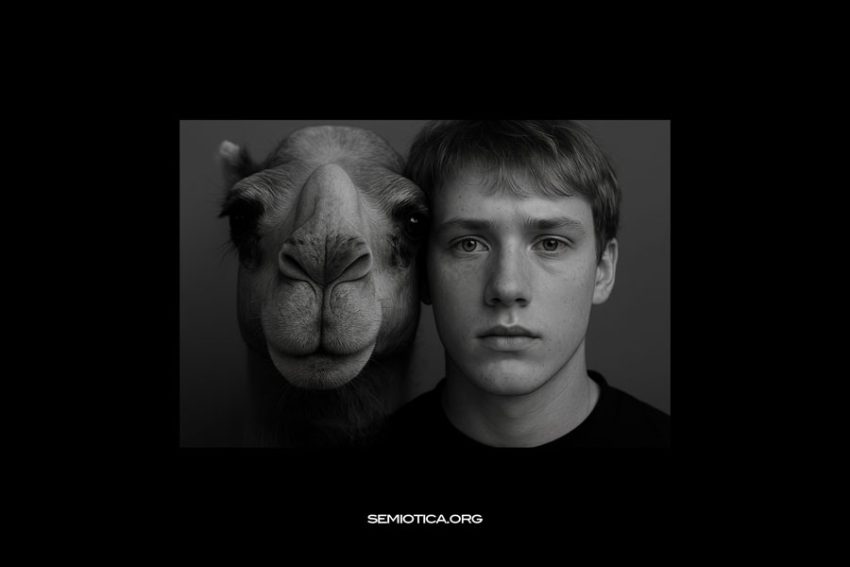

Questa spinta originaria è descritta da Eco nei termini di un’indicalità primaria o attenzionalità primaria. Si tratta di una forma protosemiotica, una condizione prelinguistica che precede la produzione del segno e che consiste nel selezionare, all’interno della materia caotica delle sensazioni, un elemento che attira la nostra attenzione. Eco scrive: «si ha indicalità primaria quando, nella materia spessa delle sensazioni che ci bombardano, di colpo selezioniamo qualcosa che ritagliamo su quello sfondo generale, decidendo che vogliamo parlarne».

L’indicalità primaria non ha ancora la forma di un segno; è ciò che consente la semiosi ma non è ancora semiosi. È una modalità del prelinguistico che permette il passaggio all’universo del linguaggio. Eco propone di comprendere questa soglia come il vero inizio della semiosi, riconoscendone la natura non ancora interpretante, ma già selettiva e orientativa.

Tutto questo si mostra in modo esemplare nell’esperimento mentale elaborato da Quine nel contesto della “traduzione radicale”: prima ancora di sapere come un indigeno chiami un coniglio, è necessario che entrambi fissino l’attenzione su quell’oggetto, attraverso un gesto, uno sguardo, un grido. Prima ancora che ci sia un significato, c’è un’attenzione condivisa. Ed è in questa fase aurorale che l’Oggetto Dinamico esercita la sua funzione.

Secondo Eco, questa attenzione in agguato o «in dormiveglia» costituisce essa stessa una testimonianza del qualcosa. Non è l’atto dell’attenzione a definire il qualcosa, «è il qualcosa che sveglia l’attenzione». È questo lo statuto filosofico del riferimento come terminus a quo: la presenza di un elemento irriducibile che interpella il soggetto e genera la catena semiosica.

In questa prospettiva, la semiotica viene chiamata a riflettere sul problema dell’essere, inteso come ciò che “esige di essere detto”. È proprio la pressione dell’Oggetto Dinamico, nella sua qualità di “Qualcosa”, a costituire l’origine di ogni segno. Ed è questa esigenza a fondare l’intero percorso di Kant e l’ornitorinco.

Riferimento bibliografico: Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani, 1997.