Il mito dell’intelligenza naturale. Un seminario con Rocco Ronchi al Centro “Umberto Eco” Bologna, 14 novembre 2025 – Sala Rossa di Palazzo Marchesini Venerdì 14 novembre 2025, dalle 15 alle 17, si terrà presso la Sala Rossa di Palazzo Marchesini (Via Marsala 26, Bologna) il seminario “Il mito dell’intelligenza naturale”, con Rocco Ronchi, docente di Filosofia teoretica all’Università degli Studi dell’Aquila….

Tag: Umberto Eco

Body, Voice, and the Plane of Expression

In the semiotics of orality, the body is not a secondary support for meaning but the very material of enunciation. Patrizia Violi observes that in oral discourse “sense is literally embodied, since the body constitutes the material of expression of this semiotics.” The body thus establishes the plane of expression in the same way that textual substance…

Verso una teoria generale della significazione: le scuole semiotiche del Novecento

Nel corso del Novecento la semiotica si consolida come campo di ricerca autonomo e sistematico. Stefano Gensini ricorda che, dopo le intuizioni di Peirce e di Saussure, diversi studiosi — provenienti da discipline differenti — hanno ripreso e sviluppato quei presupposti, trasformandoli in una pratica scientifica duratura. Il filosofo statunitense Charles Morris (1901-1979) concepì la semiotica come…

Presupposizione: un termine-ombrello

Umberto Eco introduce una riflessione metalinguistica su un termine ricorrente ma problematico nel lessico della semiotica, della filosofia del linguaggio e della logica dei linguaggi naturali: presupposizione. In apertura, egli definisce questo termine come un “termine-ombrello”, paragonabile a nozioni altrettanto vaste come iconismo o isotopia. Sono concetti che sembrano offrire un’utile copertura teorica, ma che finiscono per includere fenomeni molto…

Che cosa studia la semiotica

La semiotica appartiene a quella zona intermedia dei saperi che costituisce il campo delle scienze umane: discipline che non si fondano su teoremi o esperimenti, ma nemmeno su opinioni soggettive. È una scienza del senso, che indaga i modi in cui gli esseri umani producono, interpretano e condividono significati. Come ricorda Ugo Volli, fin dal…

La prova di commutazione e le figure del contenuto

Il metodo hjelmsleviano della prova di commutazione consente di identificare le unità minime, o invarianti, tanto sul piano dell’espressione quanto su quello del contenuto. Sul piano fonologico, la commutazione consiste nello scambio di due elementi della catena sonora per verificare se il mutamento produca o meno una differenza di significato. È in questo senso che la fonologia…

Barthes and Eco: Two Semiotic Paradigms in Comparison

This article explores how Paolo Fabbri contrasts the semiology of Roland Barthes with the semiotics of Umberto Eco, identifying two paradigms that define much of contemporary semiotic thought: one rooted in ideological critique, the other in inferential processes of meaning-making. In outlining the two main directions of contemporary semiotics, Paolo Fabbri identifies two distinct yet…

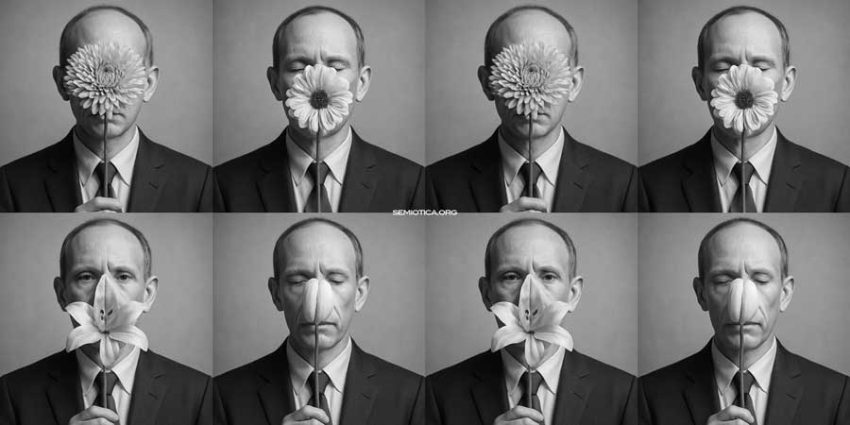

Umberto Eco: The Subject as Semiosis in Act

After the publication of Il nome della rosa, Umberto Eco replied to a journalist who asked where the author’s subjectivity could be found in the novel by saying that “the subject is in the adverbs.” What might have sounded like a witty remark was later interpreted by Patrizia Violi as an effective synthesis of an entire…

From Abstract Syntax to Semantic Concreteness

To narrate means to construct a world. Eco affirms this, and adds that such a world must be “so concrete that one can imagine stepping into it.” A world that stands “before our eyes,” where even the smallest details can be perceived, and that becomes populated with words almost spontaneously, as soon as we visualize…

Umberto Eco, A Missed History: The Ostracism of Semiotics

In his 1976 essay, Umberto Eco retraces the long and fragmented history of reflections on signs, highlighting how semiotics—despite its ancient roots—was persistently marginalized by the scientific establishment. The idea of a science dedicated to the production, exchange, and interpretation of signs is far from new: even pre-Socratic poetry and philosophy had shown an interest…