Il mimetismo, nella prospettiva biologica, è una strategia adattativa in cui un organismo evolve per somigliare strettamente a un’altra specie o a un oggetto, ottenendo vantaggi per la sopravvivenza come l’evitamento dei predatori. Questa somiglianza può manifestarsi in più modalità sensoriali – visive, acustiche, chimiche, tattili – e coinvolgere interazioni ecologiche complesse tra l’organismo che imita (il mimetico), il modello e il predatore. Nella natura, il mimetismo può essere parassitario o mutualistico, includendo tratti comportamentali che contribuiscono a una vera e propria “corsa agli armamenti” evolutiva.

Si distinguono inoltre fenomeni come la masquerade o la mimèsis, in cui organismi imitano oggetti inanimati, mostrando la varietà di strategie mimetiche. Questi meccanismi, studiati in biologia evolutiva, costituiscono un precedente naturale per comprendere la sottigliezza dell’usurpazione d’identità digitale, dove il dominio tecnologico diventa una nuova frontiera per esplorare le conseguenze del mimetismo.

Il mimetismo ha anche una storia culturale profonda. Studi storici e antropologici hanno indagato il “doppio” nell’antichità, i falsi sovrani, le contraffazioni in epoca imperiale, fino agli imitatori che hanno plasmato la percezione di figure storiche come Napoleone. La letteratura e le arti hanno a lungo riflettuto sul tema: dalla narrativa di Jon Fosse, che interroga identità e scelte, alle ricerche di Ariel Dorfman sul doppio come elemento della soggettività umana; dalle “immagini doppie” nell’arte al ruolo del travestimento teatrale nella storia del genere.

Queste esplorazioni culturali hanno messo in evidenza la dimensione sociale, politica e simbolica dell’imitazione, includendo anche le rappresentazioni etniche e il dibattito sull’appropriazione culturale. La complessità dell’identità è emersa così nelle relazioni tra razza, genere e potere.

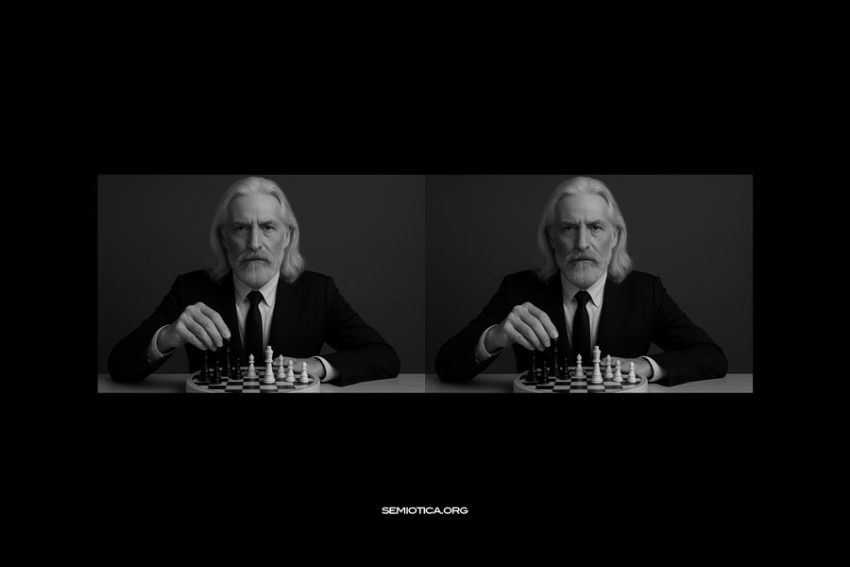

Oggi, con il progresso dell’IA e del deep learning, le preoccupazioni legate all’usurpazione d’identità si sono ampliate. L’introduzione delle reti generative avversarie (GAN) ha reso possibile creare immagini, volti e voci sintetiche difficilmente distinguibili dall’originale. Accanto a ciò, emergono rischi giuridici, etici e di sicurezza: dalla manipolazione dei media alla frode nei social network e alle violazioni dei sistemi di autenticazione.

L’usurpazione d’identità digitale si inserisce così in una tradizione millenaria di mimetismo, ma ne rinnova radicalmente le condizioni. Se nella natura il mimetismo è legato a interazioni ecologiche, nell’ambiente digitale esso opera come pratica semiotica ad alta tecnologia, ridefinendo i confini tra vero e falso, tra modello e copia, tra identità e simulacro.

Riferimento bibliografico: Massimo Leone, L’IA comme « nouvelle espèce ».