Uno dei principali modelli di soggettività nella tradizione semiotica è quello proposto dalla teoria dell’enunciazione, sviluppata da Émile Benveniste e successivamente elaborata dal post-strutturalismo generativo della scuola greimasiana. In questo quadro, il soggetto dell’enunciazione è un principio universale, funzione astratta del meccanismo linguistico, radicato nell’“io trascendentale” della filosofia husserliana. La ragione fenomenologica, secondo Husserl, costruisce…

Tag: Umberto Eco

Contesto, co-testo e circostanza: chiarimenti terminologici

Umberto Eco propone una distinzione teorica utile per affrontare la complessità dell’interpretazione testuale: quella tra co-testo, contesto e circostanza. Tali categorie si collocano all’interno di una riflessione sulle teorie semantiche in forma di enciclopedia, tese a spiegare come i significati emergano non soltanto dalla somma delle unità lessicali, ma dalla loro attualizzazione nei testi. L’autore osserva che, per analizzare…

Umberto Eco su Jakobson. Trasferimenti metodologici e costruzione dei modelli semiotici

Nel delineare il contributo di Roman Jakobson alla fondazione della semiotica, Umberto Eco individua una delle sue principali forze nella capacità di operare trasferimenti interdisciplinari. La semiotica, come emerge dalle ricerche jakobsoniane, non nasce da un sistema concettuale chiuso, ma si costituisce attraverso l’innesto continuo di modelli, strumenti e metodi provenienti da altre scienze. Jakobson ha…

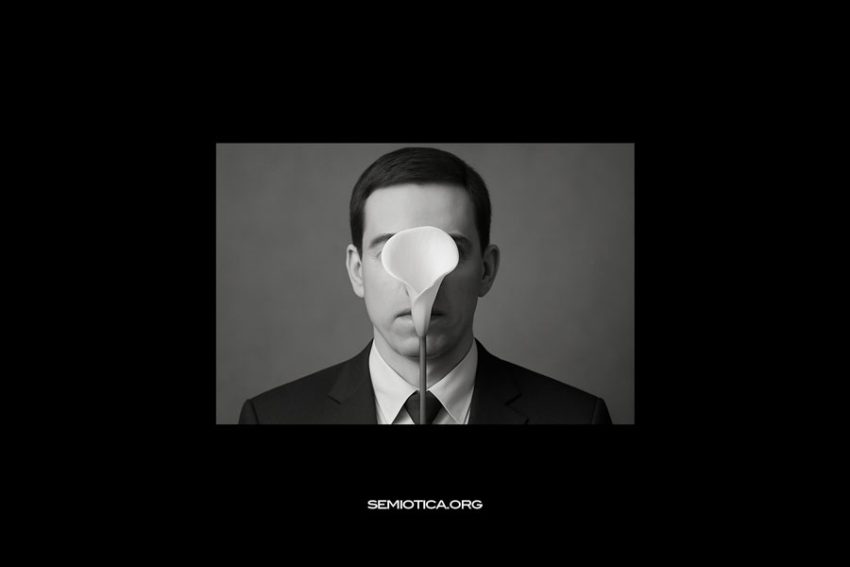

Umberto Eco, il soggetto come semiosi in atto

Dopo la pubblicazione del Nome della rosa, Umberto Eco rispose a un giornalista che gli chiedeva dove si trovasse la soggettività dell’autore nel romanzo, affermando che “il soggetto è negli avverbi”. Quella che poteva sembrare una battuta, è stata interpretata da Patrizia Violi come una sintesi efficace di un’intera posizione teorica sul tema della soggettività, rintracciabile…

Il soggetto nella semiotica echiana: forma senza corpo?

Nel tratteggiare il profilo della soggettività nel Trattato di semiotica generale, Stefano Traini si sofferma sull’ultima sezione del testo, in cui Eco si interroga sul ruolo del soggetto nella pratica semiotica. Si tratta, osserva Traini, di “cinque pagine” nelle quali viene delineata una posizione precisa e, per certi aspetti, sorprendente. Secondo Eco, il soggetto non è…

Lector in Fabula. Le due generazioni della semiotica testuale

Nel panorama della semiotica testuale si delineano, secondo Umberto Eco, due grandi orientamenti teorici, che egli definisce come teorie di prima e seconda generazione. La distinzione non ha carattere cronologico, ma strutturale e metodologico. Le teorie di prima generazione si mostrano spesso “estremiste e vivacemente polemiche nei confronti della linguistica della frase”, e più in generale del concetto…

L’universo segnico oltre il linguaggio verbale

Jakobson ha sempre rifiutato ogni riduzionismo che confinasse la significazione al solo linguaggio verbale. È questo, secondo Umberto Eco, uno dei tratti distintivi più potenti e innovativi del suo pensiero. L’intero universo culturale, afferma Jakobson, è attraversato dai segni. E la semiotica, proprio per questo, non può che estendersi a tutti i sistemi comunicativi, verbali…

Il paradigma semiotico echiano e l’eredità peirciana

Accanto alla semiologia di ispirazione barthesiana, Paolo Fabbri individua un secondo paradigma teorico, più stabile e coerente, che definisce “paradigma semiotico”, e che riassume sotto il nome di Umberto Eco. Questa impostazione si costituisce in modo alternativo rispetto all’eredità saussuriana, rifiutando la centralità della lingua verbale come punto di partenza dell’analisi semiotica. Fabbri osserva che…

La semiotica tra fondazioni fragili e lettura differenziale

Claudio Paolucci propone una ricostruzione della semiotica a partire da una constatazione ironica e spiazzante: l’immagine “maggiore” della semiotica si regge su tre testi “problematici”. Il Corso di linguistica generale non fu scritto da Saussure. I Collected Papers di Peirce raccolgono solo una parte della sua opera e ne riorganizzano arbitrariamente i contenuti. I Prolegomena to a Theory of Language di…

Umberto Eco, Il ruolo di Jakobson nella nascita della semiotica

Secondo Umberto Eco, la svolta che ha portato la semiotica a diventare una disciplina riconosciuta non può essere spiegata solo in termini storici o antropologici. È vero che la pressione esercitata dai mass media ha trasformato la comunicazione in un problema centrale per la nostra civiltà, suscitando l’interesse di molte discipline per le leggi generali…