Nel quadro teorico strutturalista, ogni personaggio, oggetto o figura rappresentata nel racconto è designato da un lessema. Esso è, sul piano del contenuto, ciò che il fonema rappresenta sul piano dell’espressione. Come sottolinea Patrizia Magli, il lessema è un «fascio di elementi differenziali», detti semi, che entrano in gioco quando viene inserito in un contesto discorsivo.

Una volta collocato in un enunciato, il lessema attiva un campo semantico determinato, delimitando compatibilità e incompatibilità figurative. Se si dice che un uomo è un’aquila, il lessema “aquila” non si limita a nominare un volatile: veicola implicazioni semantiche che riguardano forza, dominio, altezza, acutezza, regalità, orgoglio. Queste marche semantiche contribuiscono a costruire una figura coerente, che esclude altre connotazioni. Su questa base, un personaggio subdolo sarà una “volpe”, mai un’“aquila”.

Un esempio letterario emblematico è quello dell’Innominato nei Promessi Sposi. Il personaggio è introdotto attraverso una descrizione del suo castello, che appare come la figurativizzazione del suo potere cupo e minaccioso: «Dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all’intorno». Il lessema “aquila” seleziona un insieme di tratti pertinenti (dominio, altezza, fierezza, crudeltà) che contribuiscono a costruire il senso del personaggio. Se Manzoni avesse usato il lessema “leone”, il campo semantico attivato sarebbe stato completamente diverso: il leone è associato al coraggio e alla prudenza, ma non alla visione dall’alto, alla rapacità o all’intelligenza acuta.

Secondo Magli, lo stesso meccanismo vale anche per ambiti apparentemente lontani dalla letteratura, come la progettazione di un logo commerciale. Il logo è una forma di significazione che articola due piani: quello del contenuto (che cosa si vuole dire) e quello dell’espressione (come lo si manifesta). Jean-Marie Floch ha mostrato come, nella progettazione del logo della banca Crédit du Nord, il concetto centrale fosse la “chiarezza”. Ma chiarezza è un termine semanticamente stratificato, che può essere inteso in modi diversi: trasparenza, serenità, precisione, luminosità, evidenza. La scelta della stella come figura visiva – legata al Nord, alla guida, alla direzione sicura – ha permesso di condensare molte di queste valenze, rendendo visivamente la semantica dell’identità desiderata dalla banca.

L’intero lessico, afferma Lévi-Strauss, non è mai un semplice “rivestimento di superficie”: ogni parola è un fascio di elementi differenziali che si attivano in un continuum semantico. Il valore di un lessema, prosegue Magli, è definito dal suo posizionamento entro un sistema di opposizioni e correlazioni. L’errore del formalismo è stato proprio quello di trascurare il valore semantico del lessico, concentrandosi unicamente sulla grammatica. Al contrario, nei testi mitici e narrativi, grammatica e lessico sono strettamente legati: «aderiscono l’uno all’altro su tutta la superficie» e si condizionano a vicenda.

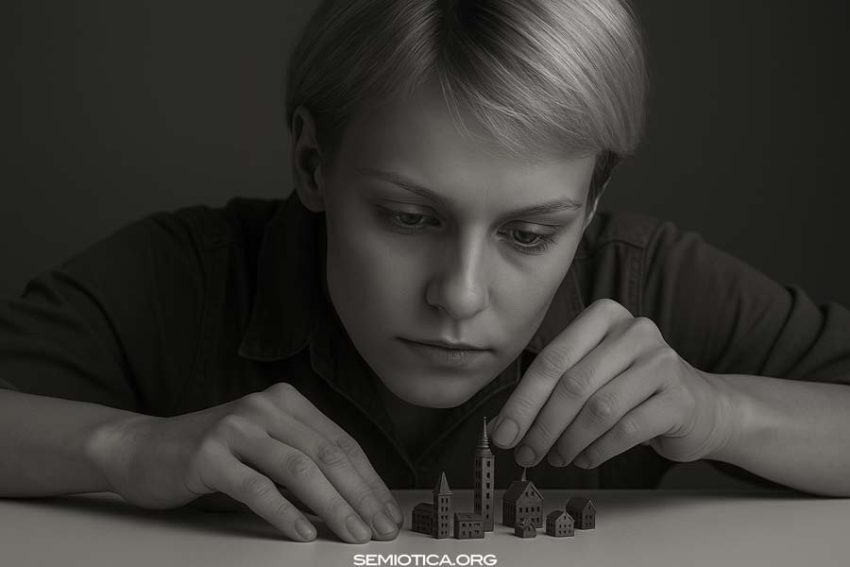

Una grammatica narrativa efficace deve dunque reintrodurre la lessematica nella sintassi. Le funzioni sono denotate dalle parole, e – secondo la formulazione citata – «è probabile che esistano lingue nelle quali il mito tutto intero si possa esprimere con una sola parola». In quest’ottica, ogni lessema è una condensazione narrativa virtuale, una forma che può espandersi in testo, racconto, immaginario collettivo.

Riferimento bibliografico: Patrizia Magli, Semiotica. Teoria, metodo, analisi, Marsilio, 2004.