La nozione di immanenza costituisce il nucleo epistemologico della teoria hjelmsleviana e rappresenta uno dei punti più sensibili nel confronto con Umberto Eco. In linea con la glossematica, Eco sostiene che la struttura con cui analizziamo i fenomeni culturali è “assente”: non è il termine oggettivo di una ricerca definitiva, ma uno strumento ipotetico . Questa posizione è…

Tag: Stefano Traini

Tre definizioni di significato: referenza, struttura, mente

Nel ricostruire il modello semantico di Patrizia Violi, Stefano Traini mette in evidenza tre approcci fondamentali alla definizione di significato. La tripartizione viene enunciata nei seguenti termini: “i) il significato di un’espressione è l’entità, ‘la cosa’ o lo stato di cose a cui l’espressione si riferisce; ii) il significato è il rapporto che ogni elemento…

Il campo interpretativo e la semantica dell’esperienza

Nel delineare gli sviluppi del campo interpretativo, Stefano Traini individua nella teoria semantica di Patrizia Violi un passaggio teorico rilevante. Il riferimento è al volume Significato ed esperienza (1997), in cui viene elaborata una proposta che, pur accogliendo influenze “dalla linguistica strutturale alla filosofia analitica del linguaggio, dalla psicologia cognitiva alla narratologia di stampo generativo”, risulta, per…

Struttura assente e strutturalismo metodologico

Louis Hjelmslev ha influenzato “in modo costante e profondo il pensiero semiotico e filosofico di Umberto Eco”. Una delle linee decisive di questa relazione riguarda il modo di intendere la struttura.Come sottolineato da Stefano Traini, Eco teorizza uno strutturalismo metodologico, in opposizione allo strutturalismo ontologico. Il metodo strutturale ha la funzione di individuare omologie formali tra fenomeni…

Transcodifica, intersemioticità e macrosemiotiche

La costruzione del senso può essere intesa come un processo di transcodifica. Significare equivale a tradurre il senso da un sistema di segni a un altro, passando dal mondo naturale alla lingua, oppure dal mondo naturale a sistemi come la pittura, la musica o altri linguaggi non verbali. Ogni produzione di senso implica una trasformazione…

Il mondo sensibile come linguaggio biplanare

Se il mondo naturale è culturalmente formato, esso può essere pensato come un insieme di enunciati costruiti dal soggetto umano e interpretabili da lui. In questa prospettiva, il mondo sensibile assume la struttura di un linguaggio dotato, come la lingua, di due piani: un piano dell’espressione e un piano del contenuto. Eventi come un tramonto,…

Il mondo “naturale” come oggetto della semiotica

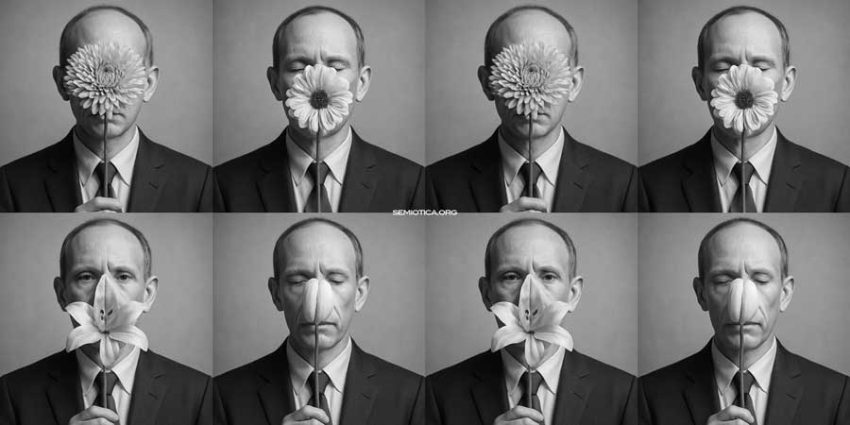

La questione del mondo cosiddetto “naturale” pone un problema centrale alla teoria semiotica: come includere ciò che appare extralinguistico entro un modello generale della significazione. Se la lingua naturale è un sistema dotato di un piano dell’espressione e di un piano del contenuto, la semiotica è chiamata a interrogarsi anche su paesaggi, suoni, odori, movimenti…

Predictions and Inferential Walks in Textual Interpretation

Stefano Traini, in Le due vie della semiotica, revisits and comments on Umberto Eco’s thought, particularly in relation to Lector in Fabula. Traini emphasizes that the notion of inference already plays a central role in several areas of semiotic theory: choosing a topic, for instance, involves an inference — a risky choice that may turn out to…

La semiotica visiva secondo Greimas: il figurativo e il plastico

Nel 1984 Algirdas Julien Greimas pubblica uno studio intitolato Semiotica figurativa e semiotica plastica, in cui affronta la questione di una possibile semiotica visiva. Il punto di partenza è la delimitazione del suo oggetto: Greimas decide di concentrarsi sulle rappresentazioni planari, cioè su quei testi che impiegano un significante bidimensionale– fotografie, dipinti, disegni e altri artefatti visivi. All’interno…

La prova di commutazione e le figure del contenuto

Il metodo hjelmsleviano della prova di commutazione consente di identificare le unità minime, o invarianti, tanto sul piano dell’espressione quanto su quello del contenuto. Sul piano fonologico, la commutazione consiste nello scambio di due elementi della catena sonora per verificare se il mutamento produca o meno una differenza di significato. È in questo senso che la fonologia…