Nella prospettiva proposta da Tiziana Migliore e Marion Colas-Blaise, la semiotica del formato nasce dall’esigenza di riconoscere nel formato una categoria d’analisi autonoma, e non solo un parametro tecnico o esterno. Si tratta, infatti, di un elemento strettamente inerente alla forma, ma che la modula, la condiziona e la restituisce secondo modalità metriche, spaziali, percettive…

Tag: Semiotica del testo

Il lessema come fascio di tratti semantici

Nel quadro teorico strutturalista, ogni personaggio, oggetto o figura rappresentata nel racconto è designato da un lessema. Esso è, sul piano del contenuto, ciò che il fonema rappresenta sul piano dell’espressione. Come sottolinea Patrizia Magli, il lessema è un «fascio di elementi differenziali», detti semi, che entrano in gioco quando viene inserito in un contesto discorsivo….

Espressione e contenuto: i due piani del linguaggio

Secondo Hjelmslev, ogni linguaggio presuppone una doppia articolazione: un piano dell’espressione e un piano del contenuto. Alessandro Zinna riprende questa distinzione come fondamento analitico imprescindibile. Ogni processo di significazione, infatti, implica sempre un’espressione e qualcosa di espresso. Per evitare le ambiguità legate al termine “significato”, che può evocare rappresentazioni mentali o comportamentali, Hjelmslev adotta il…

Attenzione e indebolimento della forma

Nel testo estetico, la gestione dell’attenzione del fruitore è una componente fondamentale. Daniele Barbieri osserva che l’attenzione non è un presupposto invariabile della fruizione, ma una variabile che può essere modulata e costruita dal testo stesso. Il testo estetico, in particolare, è quello in cui l’attenzione non dipende tanto dalle informazioni trasmesse quanto dalla forma interna attraverso…

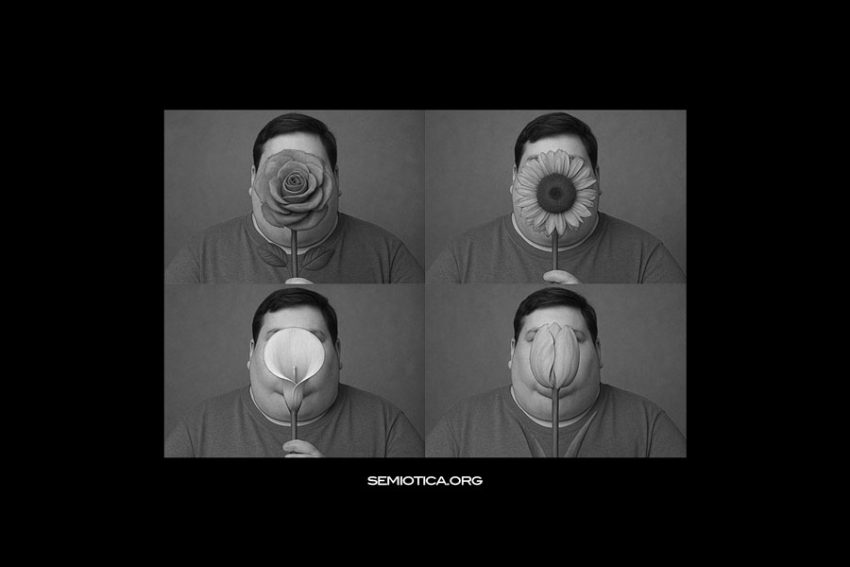

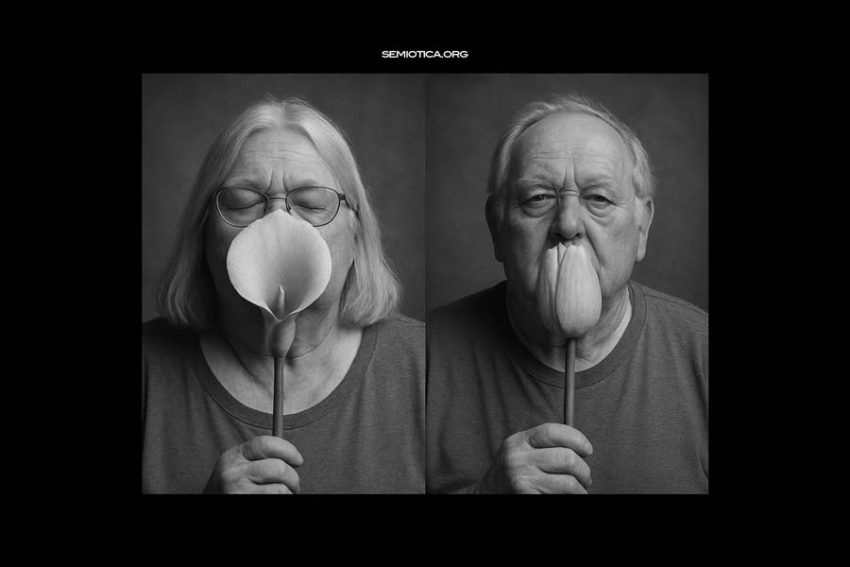

Il corpo come sede del senso

Nel percorso che Isabella Pezzini traccia sull’efficacia testuale, il corpo assume progressivamente una posizione centrale. Non più solo oggetto di manipolazione o luogo passivo della ricezione, ma sede originaria e attiva della significazione. A sintetizzare questa svolta è l’opera di Jacques Fontanille Figure del corpo (2004), punto di riferimento per una semiotica che indaga le radici corporee…

Che cosa significa interpretare? Tre sensi della parola “interpretazione”

Secondo Valentina Pisanty, il termine “interpretazione” non ha un solo significato. La nozione stessa di interpretare «dà adito a una varietà di sensi diversi», che si sono stratificati nel tempo, ma che convivono anche nell’uso contemporaneo. In primo luogo, interpretare significa capire il senso di un testo, spiegarlo rispettandone il significato corretto o originario, soprattutto quando…

Dalle funzioni ai personaggi. La critica strutturalista a Propp

Per Vladimir Propp, le unità costitutive della fiaba non sono i personaggi, bensì le funzioni. Atti identici, osserva, possono essere eseguiti da personaggi diversi, con attributi diversi. Le funzioni sono limitate nel numero e costanti, mentre gli attributi dei personaggi costituiscono la parte variabile della favola. Con il termine “attributi”, Propp si riferisce a tutte…

Dal linguaggio al testo: analisi strutturale e teorie narrative

Alla fine degli anni Sessanta, la riflessione semiotica ha registrato uno spostamento teorico: l’interesse principale si è rivolto all’analisi dei testi. Tale orientamento ha comportato l’adozione, spesso implicita, di una dialettica tra strutture superficiali e strutture profonde. Questa distinzione, pur con variazioni concettuali, era già presente nei formalisti russi, in particolare nelle analisi sull’intreccio e…

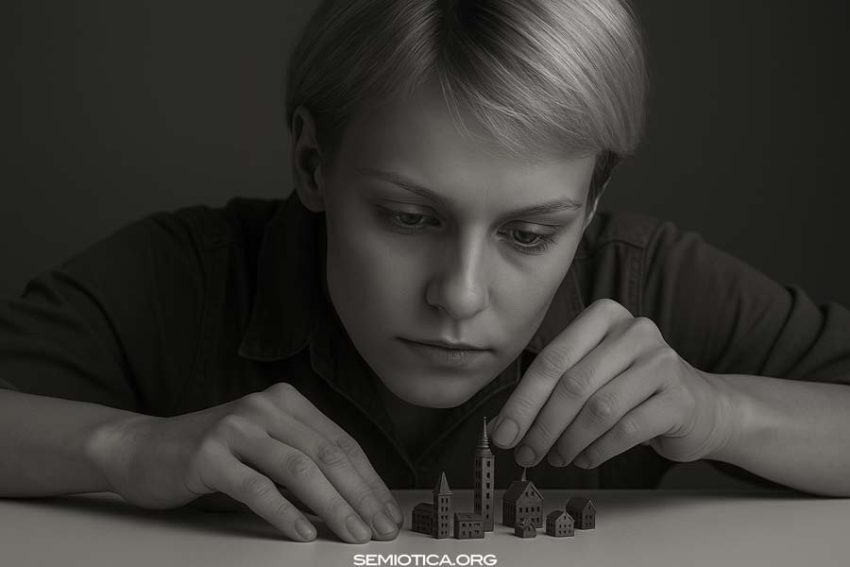

Ammobiliare un mondo. Dalla sintassi astratta alla concretezza semantica

Per narrare è necessario costruire un mondo. Lo afferma Eco, e aggiunge che questo mondo deve essere «così concreto tanto da immaginare di poterci entrare dentro». Un mondo che si ha «di fronte agli occhi», in cui si possano riconoscere i minimi dettagli, e che si popola di parole in modo quasi spontaneo, non appena…

Tempi e ritmi della narrazione: fabula, intreccio, durata

Ogni narrazione si svolge nel tempo, ma non si tratta mai di una semplice riproduzione dell’ordine cronologico degli eventi. La narrazione organizza il tempo secondo logiche che alterano, condensano, dilatano o sovrappongono l’ordine e la durata degli avvenimenti. Ugo Volli analizza queste operazioni attraverso la distinzione tra fabula, intreccio, e tempo del racconto. Fabula e intreccio: ordine e disordine temporale…