Roland Barthes definisce il segno come “una porzione (a due facce) di sonorità, visualità, ecc.”. Ma il concetto chiave che struttura la sua analisi è la significazione, concepita come un processo: è l’atto che unisce il significante e il significato, e che ha per risultato il segno.

Barthes chiarisce subito che questa distinzione tra significazione (atto) e segno (prodotto) ha solo un valore classificatorio, e non fenomenologico. Da un lato, infatti, “l’unione del significante e del significato non esaurisce […] l’atto semantico”, poiché il segno acquisisce valore anche in relazione a ciò che gli è adiacente. Dall’altro, la mente non procede per congiunzione, ma piuttosto per scomposizione. La significazione — o semiosis — non avvicina due termini, poiché “il significante e il significato sono entrambi termine e rapporto a un tempo”.

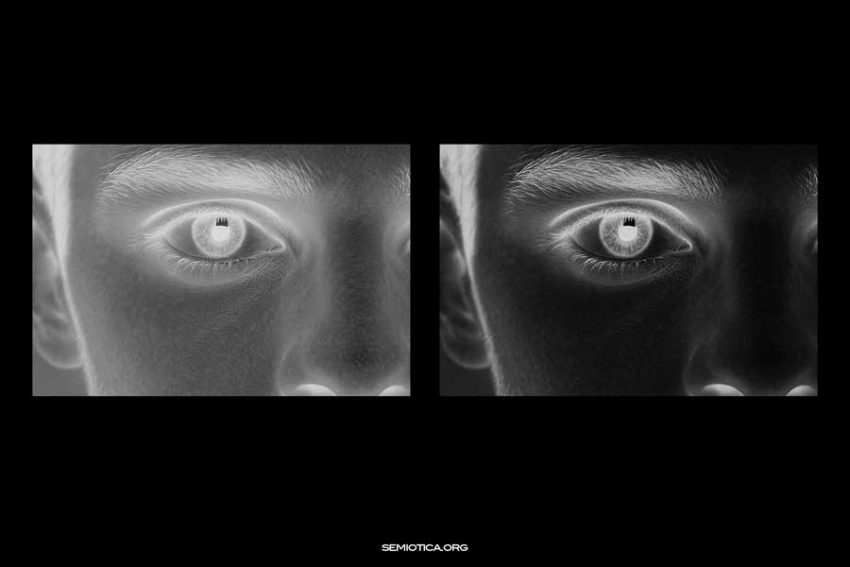

Proprio questa doppia natura rende ambigua la rappresentazione della significazione, pur rendendola necessaria all’interno del discorso semiologico. Barthes passa in rassegna quattro modelli grafici proposti da altre scuole:

- Saussure propone una rappresentazione dimostrativa in cui il segno appare come “l’estensione verticale di una situazione profonda”. In questa visione, il significato si trova “dietro il significante” e può essere raggiunto solo attraverso di esso. Barthes osserva però che queste metafore spaziali non colgono adeguatamente la natura dialettica della significazione. Inoltre, l’idea di un segno chiuso è applicabile solo a sistemi decisamente discontinui, come la lingua.

- Hjelmslev introduce una rappresentazione puramente grafica basata sulla relazione (R) fra il piano dell’espressione (E) e il piano del contenuto (C). Questa formula — E R C — risulta particolarmente efficace per descrivere i metalinguaggi o i sistemi sganciati, secondo la notazione E R (E R C). Il vantaggio, secondo Barthes, è l’assenza di metafore fuorvianti e la chiarezza strutturale del modello.

- Lacan, ripreso da Laplanche e Leclaire, utilizza un grafismo spazializzato che si distingue su due punti fondamentali dalla rappresentazione saussuriana:– il significante (S) è globale, costituito da una catena a più livelli (catena metaforica), e il rapporto con il significato è fluttuante, con coincidenze solo puntuali (punti d’ancoraggio);– la sbarra che separa significante e significato ha un valore proprio, mentre in Saussure non lo aveva: essa rappresenta la rimozione del significato.

- Nei sistemi non isologi — cioè quelli in cui i significati si materializzano attraverso un altro sistema — Barthes considera lecita un’estensione della relazione tra significante e significato sotto forma di equivalenza (=), pur escludendo una vera e propria identità.

In ciascuno di questi modelli si cerca, con strategie diverse, di rappresentare graficamente il processo della significazione, tenendo conto della sua complessità e delle ambiguità strutturali che esso comporta.

Riferimento bibliografico: Roland Barthes, Elementi di semiologia, trad. it. di A. Bonomi, Einaudi, Torino, 2002, pp. 37–44.