Nel pensiero neoplatonico dello pseudo-Dionigi si manifesta una strategia discorsiva che ha segnato profondamente la cultura occidentale: parlare dell’essere per via negativa, evocandone l’ineffabilità attraverso nomi oscuri, ossimorici, poetici. L’Uno viene descritto come ciò che non è: né corpo, né luce, né numero, né tempo. Per questo può essere nominato solo con immagini paradossali, come…

Tag: Retorica

La semiotica come logica nel pensiero peirciano

Martin Švantner osserva che Peirce identifica la semiotica con la logica, assumendo che «Semiotics is another name for logic». Questa equivalenza non comporta la mera sovrapposizione di due discipline, ma definisce un ampliamento della logica stessa, che comprende sintassi, semantica, pragmatica e una «speculative grammar» dedicata allo studio delle condizioni formali del segno. Alla logica…

Il paradosso fondativo della semiotica: vedere ciò che prima era invisibile

Nel ripensare la genealogia della semiotica, Claudio Paolucci introduce un’ipotesi radicale: la possibilità di leggere il passato in chiave semiotica non è data dalla mera esistenza di riflessioni sul linguaggio e sul segno, ma dalla fondazione stessa della disciplina. È infatti questa fondazione – nella sua forma duplice, peirciana e saussuriana – che rende visibile…

La normalità era il problema. Norme, crisi e ideologia

Durante la crisi pandemica, un graffito apparso sui muri di una città spagnola recitava: «No queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema» (“Non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità era il problema”). In quel momento, elementi come la giornata lavorativa di otto ore, la mobilità globale, l’educazione universale, il consumismo e la…

Umberto Eco su Jakobson. Trasferimenti metodologici e costruzione dei modelli semiotici

Nel delineare il contributo di Roman Jakobson alla fondazione della semiotica, Umberto Eco individua una delle sue principali forze nella capacità di operare trasferimenti interdisciplinari. La semiotica, come emerge dalle ricerche jakobsoniane, non nasce da un sistema concettuale chiuso, ma si costituisce attraverso l’innesto continuo di modelli, strumenti e metodi provenienti da altre scienze. Jakobson ha…

La semiotica tra fondazioni fragili e lettura differenziale

Claudio Paolucci propone una ricostruzione della semiotica a partire da una constatazione ironica e spiazzante: l’immagine “maggiore” della semiotica si regge su tre testi “problematici”. Il Corso di linguistica generale non fu scritto da Saussure. I Collected Papers di Peirce raccolgono solo una parte della sua opera e ne riorganizzano arbitrariamente i contenuti. I Prolegomena to a Theory of Language di…

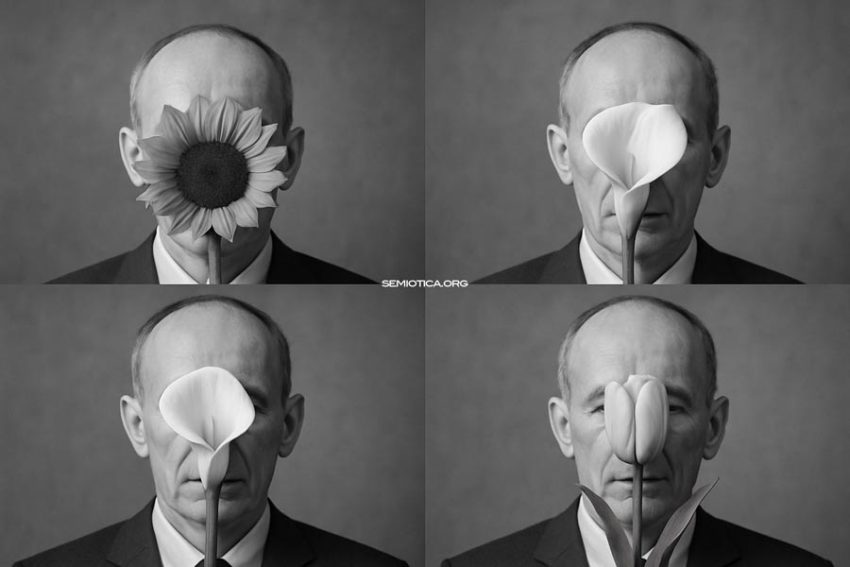

Attenzione e indebolimento della forma

Nel testo estetico, la gestione dell’attenzione del fruitore è una componente fondamentale. Daniele Barbieri osserva che l’attenzione non è un presupposto invariabile della fruizione, ma una variabile che può essere modulata e costruita dal testo stesso. Il testo estetico, in particolare, è quello in cui l’attenzione non dipende tanto dalle informazioni trasmesse quanto dalla forma interna attraverso…

Semiologia barthesiana tra critica ideologica e tradizione umanistica

Paolo Fabbri propone una ricostruzione della semiotica come disciplina a partire dagli anni Sessanta, indicandone due caratteristiche fondamentali, associate emblematicamente a Roland Barthes e a Umberto Eco. La prima, che Fabbri presenta attraverso il nome di Barthes, è una semiologia che ancora non si configura pienamente come semiotica, ma che opera come critica delle connotazioni…

Le forme della ripetizione: ripresa, sfondo, iterazione ostinata

La ripetizione, nel testo estetico, è un fenomeno complesso e dinamico. Daniele Barbieri — riprendendo la teoria di Leonard Meyer — sottolinea che la ripetizione psicologica non esiste mai, perché ogni nuova occorrenza modifica il soggetto che la riceve. Il fruitore è sempre diverso, proprio in virtù dell’esperienza accumulata durante la fruizione stessa. Per questo, ogni…

Modelli operativi della semiotica: paradigmi, sintagmi, interpretazione

Nella riflessione di Alessandro Zinna, l’applicazione della teoria semiotica non è mai una semplice esecuzione meccanica, ma un processo articolato che implica la selezione, la trasformazione e la descrizione dell’oggetto. È in questo contesto che emergono tre modelli operativi distinti, ciascuno fondato su un diverso rapporto tra sistema e processo, tra virtuale e realizzato: il modello…