Pierluigi Basso evidenzia un’eredità teorica fondamentale del Trattato di semiotica generale: l’insistenza sulla costituzione congiunturale di espressione e contenuto. Secondo Basso, questa tesi, ribadita ossessivamente da Eco lungo tutto il Trattato, ha implicazioni profonde tanto per la teoria della significazione quanto per le analisi testuali. Eco contesta in modo esplicito la riduzione informazionale della comunicazione, tipica di certi…

Tag: Estetica

Le forme della ripetizione: ripresa, sfondo, iterazione ostinata

La ripetizione, nel testo estetico, è un fenomeno complesso e dinamico. Daniele Barbieri — riprendendo la teoria di Leonard Meyer — sottolinea che la ripetizione psicologica non esiste mai, perché ogni nuova occorrenza modifica il soggetto che la riceve. Il fruitore è sempre diverso, proprio in virtù dell’esperienza accumulata durante la fruizione stessa. Per questo, ogni…

Il ritmo come principio di senso: percezione, fiducia e forma estetica

Verónica Estay Stange sviluppa una riflessione sul ritmo come principio trasversale e fondativo del piano dell’espressione, all’interno di una prospettiva che potremmo definire semio-fenomenologica. Il ritmo viene qui inteso non come mera misura o conteggio, ma come organizzazione dinamica del sensibile, capace di generare forme, condurre la percezione, e fondare la fiducia nell’“esserci” dell’opera. A…

Effetti di verità e figuratività discorsiva

Il passaggio dall’effetto di realtà all’effetto di verità implica un cambiamento significativo nell’orizzonte teorico: non si tratta più soltanto di sembrare reale, ma di apparire vero. Isabella Pezzini mostra come l’effetto di verità non si limiti a una corrispondenza tra enunciati e stati del mondo, ma coinvolga una dimensione più sottile: quella della rivelazione, della perspicuità, dell’esperienza…

L’effetto di realtà: dal dettaglio inutile all’illusione referenziale

Uno degli effetti testuali più celebri e discussi nella letteratura semiotica è quello cosiddetto di realtà, concettualizzato da Roland Barthes nel saggio L’effet de réel (1968). Isabella Pezzini ripercorre l’origine e le implicazioni di questo effetto, a partire da una critica alla nozione tradizionale di mimesi. Se già i formalisti e la narratologia avevano posto in secondo piano…

Gerarchie di forme e chiusure testuali

Nel momento in cui osserviamo un testo nella sua interezza, possiamo riconoscere al “punto di vista della fine” un valore particolare. Daniele Barbieri sottolinea che, una volta conclusa la fruizione, il testo viene interpretato sulla base delle strutture che è possibile individuare a partire dalla sua conclusione. Questo punto di vista consente interpretazioni più stabili…

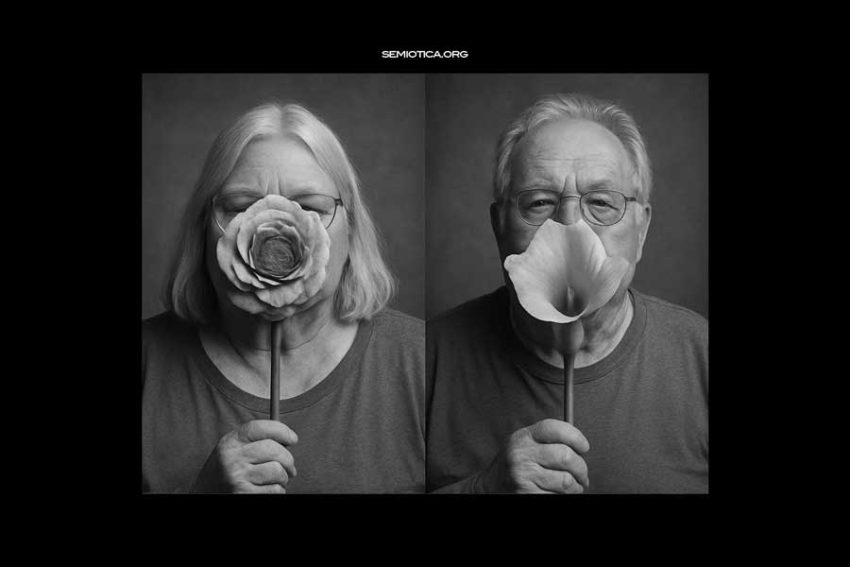

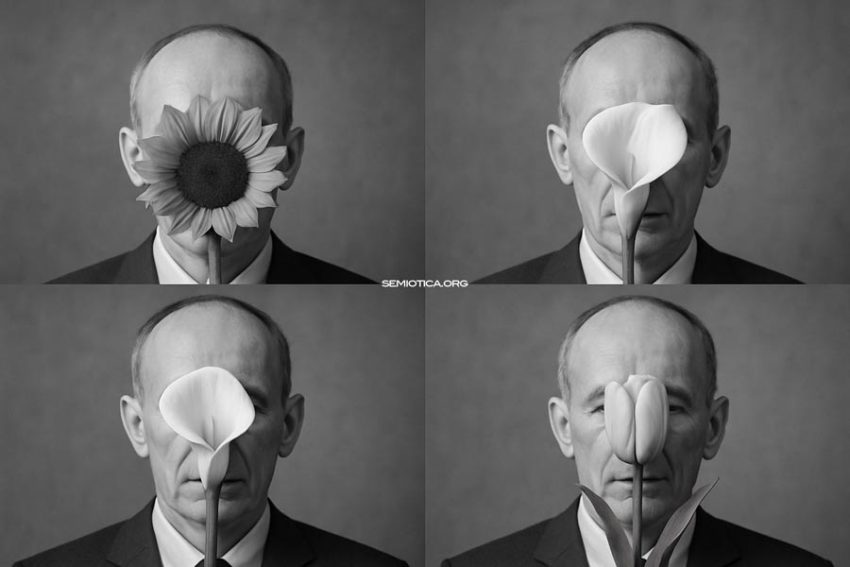

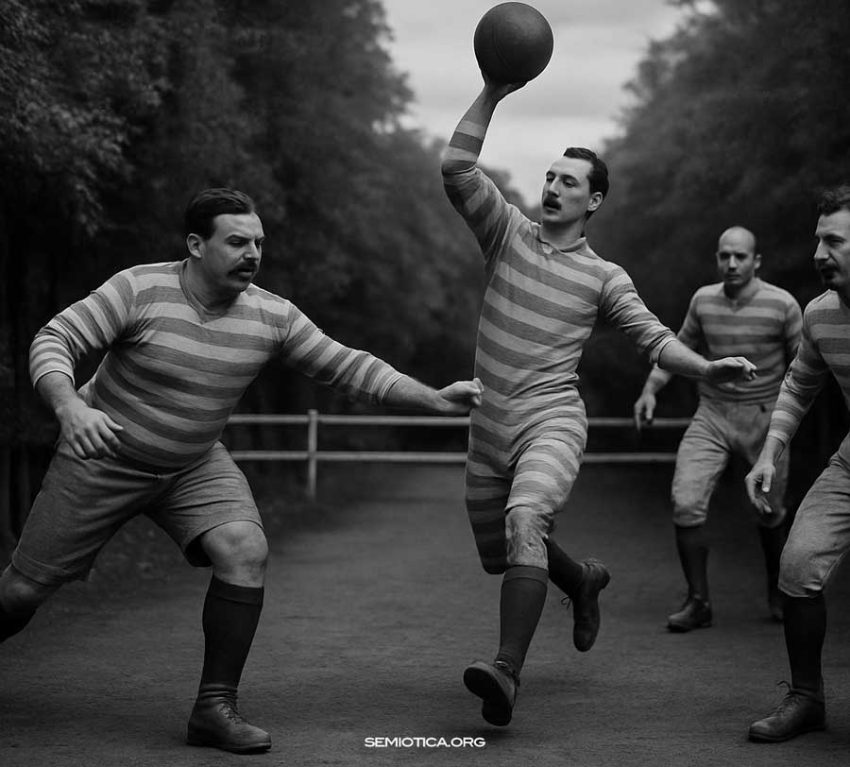

Semiotica dell’intelligenza artificiale. Simulare l’intelligenza: segni, corpi e linguaggio artificiale

Una semiotica dell’intelligenza artificiale, sostiene Massimo Leone, dovrebbe innanzitutto concentrarsi sullo studio degli artefatti simulativi, ovvero su quei dispositivi inorganici e non umani che riproducono i comportamenti intelligenti dell’uomo. Questa simulazione può avvenire su due piani: quello dell’espressione e quello del contenuto. A livello di espressione, l’attenzione si volge verso la riproduzione dei segni associati…

Estetica funzionale e materia espressiva

Alessandro Zinna riflette sulla natura della significazione che si genera attraverso gli oggetti, soffermandosi in particolare sul rapporto tra forma, funzione e materia. Il design, afferma, non riguarda solo la configurazione esterna dell’oggetto, ma anche il modo in cui esso assume un senso nella cultura che lo produce, lo utilizza e lo interpreta. Nel design…

Il Cinema e la Doppia Figuratività: Superficie e Profondità

Eric Landowski ricorre all’esempio del cinema per distinguere tra due forme di figuratività: una legata al regime della lettura, l’altra alla presa del senso. Immagina due spettatori che assistono allo stesso film ma ne traggono esperienze radicalmente diverse. Il primo, «spettatore-lettore», analizza meticolosamente stile, trama, personaggi, riferimenti intertestuali. Il secondo, definito provvisoriamente «spettatore-sentimentale», si lascia…

Forme testuali e livelli di aspettativa

Il testo estetico si configura come un organismo complesso, articolato su più livelli formali che interagiscono nel generare e modulare le aspettative del fruitore. Daniele Barbieri introduce il concetto di termine percettivo per indicare qualsiasi elemento testuale che consenta al lettore di formulare delle previsioni, ovvero di attendersi il completamento di una forma. Il termine percettivo,…