Il comportamento estetico, considerato nella sua dimensione biosemiotica, non esaurisce la descrizione del sé come processo semiotico. Nel caso dell’essere umano, esso si trasforma progressivamente nella capacità di riconoscere il valore come qualità sentita e intelligibile. È in questo passaggio che si colloca il ruolo del sentimento e, più precisamente, ciò che Peirce definisce philosophical sentimentalism. Il testo distingue implicitamente…

Tag: Estetica

Comportamento estetico e sé biosemiotico

Il comportamento estetico viene affrontato come una dimensione fondamentale dell’attività semiotica, e non come un semplice ornamento della vita biologica. L’analisi muove dalla prospettiva peirceiana secondo cui il sé non è una sostanza statica, ma un processo che si costituisce nell’azione dei segni. In questo quadro, il comportamento estetico appare come una modalità primaria attraverso…

Indeterminazione, disordine ed entropia: l’arte accanto ai saperi scientifici

Nel quadro tracciato da Paolucci, Opera aperta di Umberto Eco mostra come l’arte contemporanea reagisca a una serie di sollecitazioni provenienti da domini che, secondo la cultura dell’epoca, avrebbero dovuto restarle estranei: matematica, biologia, fisica, psicologia, logica. Nell’introduzione alla prima edizione, Eco identifica chiaramente questa costellazione di influenze. L’arte e gli artisti rispondono alla provocazione del “Caso,…

Il testo come segno: voce, isotopia e unità estetica

Per Aage Brandt definisce il testo come un segno composto di frasi. Poiché ogni frase configura la propria enunciazione, la sequenza di frasi all’interno di un testo richiede un’integrazione delle rispettive istanze enunciative. Tale integrazione genera una enunciazione transfrastica, cioè una sorta di voce continua che sostiene il testo nel suo insieme e gli conferisce coerenza e identità. Questa…

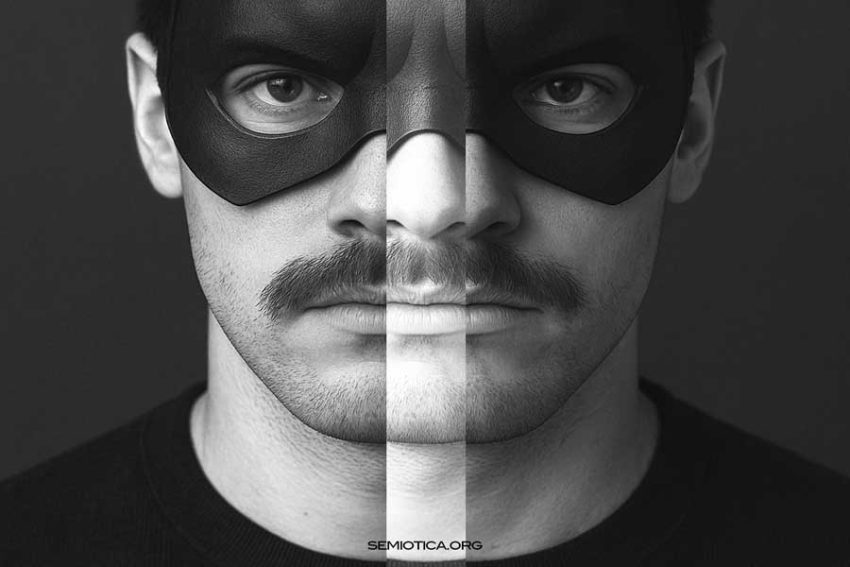

Il valore euristico del semi-simbolico

Il concetto di semi-simbolico si presenta come uno strumento teorico capace di far avanzare la riflessione semiotica, non solo all’interno della disciplina ma anche nel confronto con altre aree del sapere. La sua forza euristica consiste nella capacità di riaprire il dialogo fra semiotica, pratiche testuali e ambiti teorici che negli anni si erano progressivamente distanziati. Secondo…

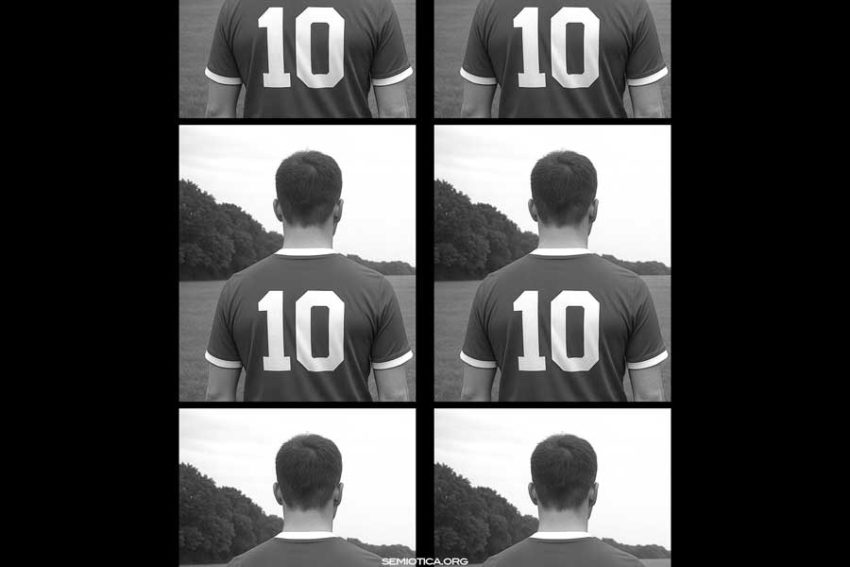

Isografia e organizzazione plastica del testo

L’analisi dei testi visivi fondati sul modo semi-simbolico richiede l’adozione di alcuni principi metodologici precisi. Dopo aver identificato nel testo i contrasti plastici rilevanti, Omar Calabrese sottolinea la necessità di fondare l’analisi su due criteri fondamentali: il principio di pertinenza e il principio di rilevanza. Il principio di pertinenza impone di individuare solo quei contrasti plastici che sono…

Umberto Eco su Jakobson. Trasferimenti metodologici e costruzione dei modelli semiotici

Nel delineare il contributo di Roman Jakobson alla fondazione della semiotica, Umberto Eco individua una delle sue principali forze nella capacità di operare trasferimenti interdisciplinari. La semiotica, come emerge dalle ricerche jakobsoniane, non nasce da un sistema concettuale chiuso, ma si costituisce attraverso l’innesto continuo di modelli, strumenti e metodi provenienti da altre scienze. Jakobson ha…

Dalla percezione al senso: il corpo tra semiotica e fenomenologia

La riflessione di Umberto Eco sul rapporto tra percezione e interpretazione trova un interessante contrappunto nell’evoluzione della teoria greimasiana. Anche Algirdas Julien Greimas, infatti, nella fase più matura del suo lavoro, ha dedicato un’attenzione crescente alla sensorialità e al corpo, come mostrano Semiotica delle passioni (1991, con Jacques Fontanille) e Dell’imperfezione (1987). Greimas aveva già posto la questione in Semantica…

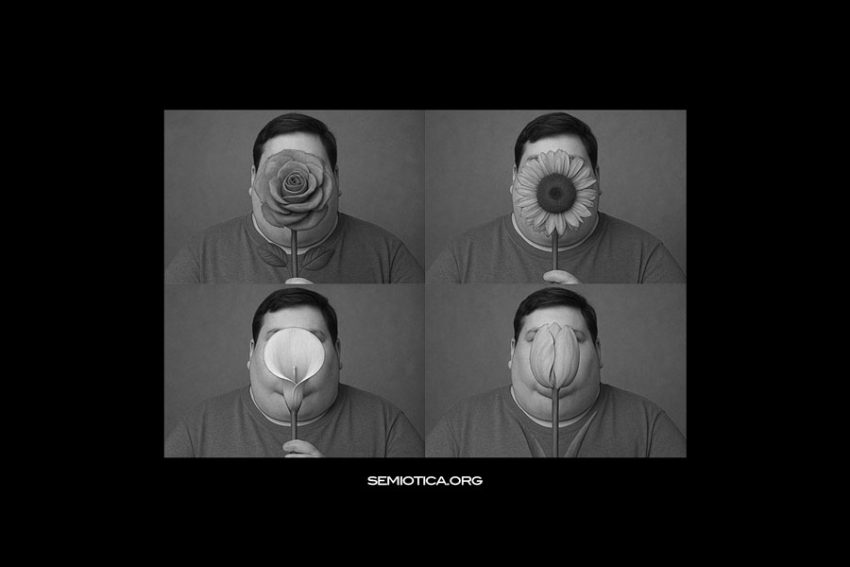

Attenzione e indebolimento della forma

Nel testo estetico, la gestione dell’attenzione del fruitore è una componente fondamentale. Daniele Barbieri osserva che l’attenzione non è un presupposto invariabile della fruizione, ma una variabile che può essere modulata e costruita dal testo stesso. Il testo estetico, in particolare, è quello in cui l’attenzione non dipende tanto dalle informazioni trasmesse quanto dalla forma interna attraverso…

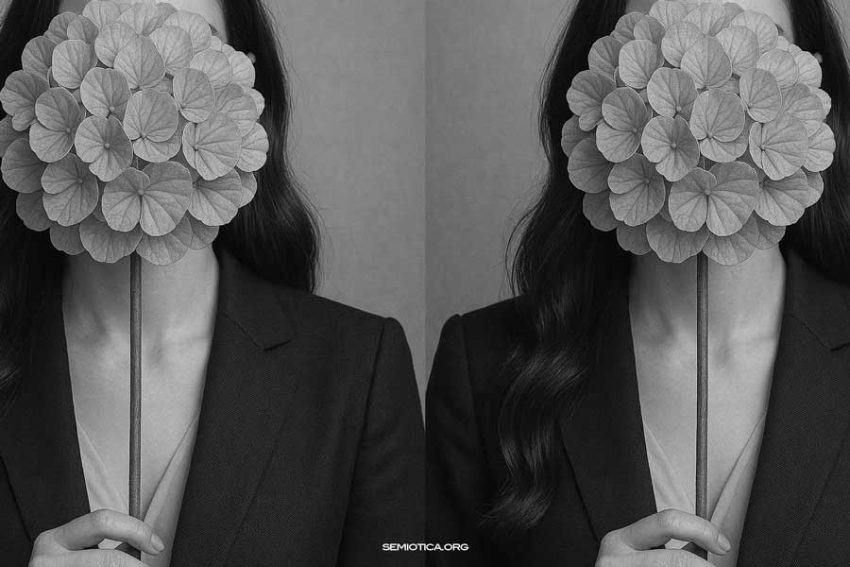

Il corpo come sede del senso

Nel percorso che Isabella Pezzini traccia sull’efficacia testuale, il corpo assume progressivamente una posizione centrale. Non più solo oggetto di manipolazione o luogo passivo della ricezione, ma sede originaria e attiva della significazione. A sintetizzare questa svolta è l’opera di Jacques Fontanille Figure del corpo (2004), punto di riferimento per una semiotica che indaga le radici corporee…