Il tema della performativity viene articolato da Massimo Leone intrecciando semiotica, scienze cognitive e studi teatrali. La performatività non coincide con la performance: quest’ultima è un atto situato, un evento spettacolare e circoscritto; la performatività, invece, è una capacità cognitiva e corporea che attraversa specie differenti, un potenziale inscritto nei processi di significazione. Nella prospettiva richiamata da Leone (e dai…

Tag: Claudio Paolucci

Indeterminazione, disordine ed entropia: l’arte accanto ai saperi scientifici

Nel quadro tracciato da Paolucci, Opera aperta di Umberto Eco mostra come l’arte contemporanea reagisca a una serie di sollecitazioni provenienti da domini che, secondo la cultura dell’epoca, avrebbero dovuto restarle estranei: matematica, biologia, fisica, psicologia, logica. Nell’introduzione alla prima edizione, Eco identifica chiaramente questa costellazione di influenze. L’arte e gli artisti rispondono alla provocazione del “Caso,…

Cognitive Semiotics: Knowing the World Through Signs

Cognitive semiotics addresses a fundamental question: How can we come to know the world through signs and languages? This question lies at the heart of several debates in semiotics, philosophy, and cognitive science, especially those concerning subjectivity, representation, belief, perception, imagination, social cognition, mind, and language. The term “cognitive” is not intended to contrast with emotion or…

La Terzità e il superamento dei dualismi

Claudio Paolucci individua nell’emergere di una “nuova sensibilità” la svolta decisiva che conduce alla nascita della semiotica come disciplina autonoma. È la sensibilità evocata da Umberto Eco, quella capace di dar forma a una “cultura semioticamente orientata”. A renderla operativa è un mutamento epistemologico che investe il modo stesso di pensare il rapporto tra oggetto…

Il paradosso fondativo della semiotica: vedere ciò che prima era invisibile

Nel ripensare la genealogia della semiotica, Claudio Paolucci introduce un’ipotesi radicale: la possibilità di leggere il passato in chiave semiotica non è data dalla mera esistenza di riflessioni sul linguaggio e sul segno, ma dalla fondazione stessa della disciplina. È infatti questa fondazione – nella sua forma duplice, peirciana e saussuriana – che rende visibile…

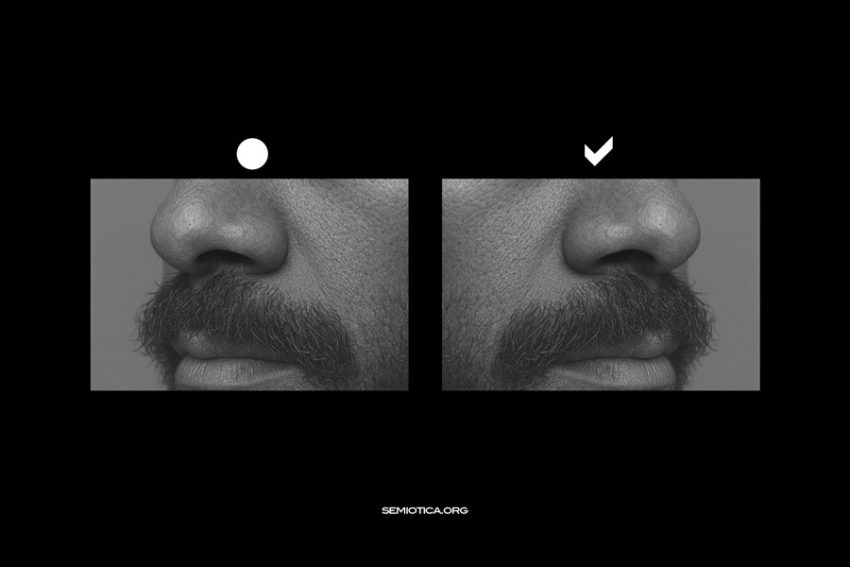

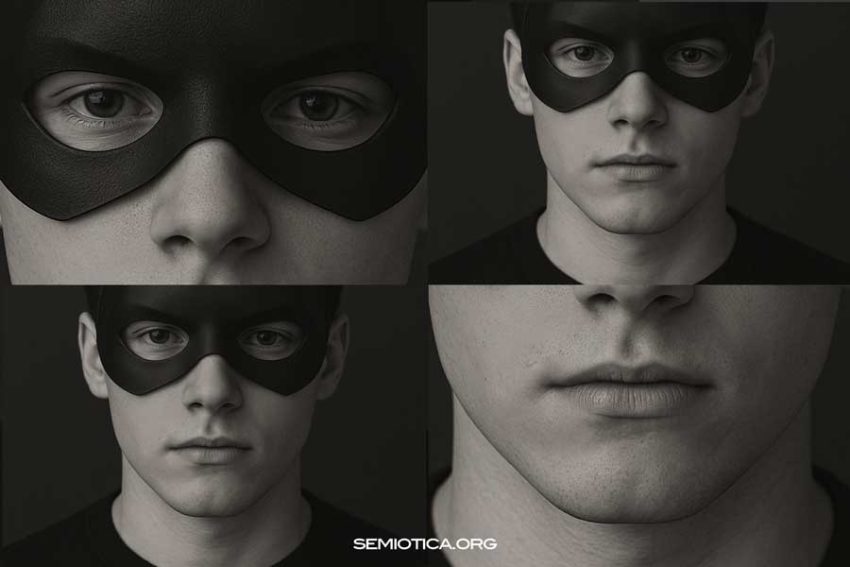

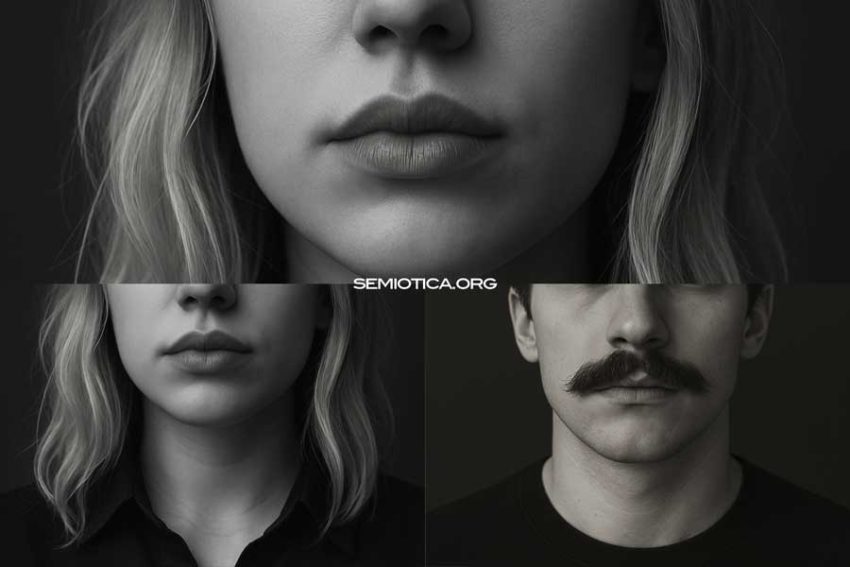

Ripensare la singolarità nell’era dell’IA generativa

Nella sua accezione classica, la singolarità designa ciò che distingue un’entità da ogni altra. Nelle scienze del vivente essa è frutto di un processo evolutivo di differenziazione, una strategia che permette a un organismo di rendersi identificabile e riconoscibile. In semiotica, la singolarità è stata letta attraverso il prisma dell’enunciazione: ogni enunciato è singolare perché attualizza una…

La semiotica tra fondazioni fragili e lettura differenziale

Claudio Paolucci propone una ricostruzione della semiotica a partire da una constatazione ironica e spiazzante: l’immagine “maggiore” della semiotica si regge su tre testi “problematici”. Il Corso di linguistica generale non fu scritto da Saussure. I Collected Papers di Peirce raccolgono solo una parte della sua opera e ne riorganizzano arbitrariamente i contenuti. I Prolegomena to a Theory of Language di…

L’enciclopedia come funzione semiotica e forma della correlazione

Claudio Paolucci propone una rilettura radicale del concetto di “codice” nel Trattato di semiotica generale, mostrando come esso anticipi — sotto il nome di enciclopedia — una concezione dinamica e relazionale della significazione. Contro l’idea, largamente diffusa, che nel Trattato il codice designi semplicemente un campo semantico, Paolucci sostiene che il codice echiano è in realtà un dispositivo…

La prassi enunciativa come centro teorico della semiotica

Claudio Paolucci riconosce nella seconda parte del Trattato di semiotica generale una delle elaborazioni più potenti e ancora attuali della teoria dell’enunciazione. Secondo lui, la “teoria dei modi di produzione segnica” formulata da Eco coincide, sotto molti aspetti, con ciò che in altre tradizioni è stato definito teoria dell’enunciazione in atto o prassi enunciativa. Paolucci chiarisce che…

La semiotica come fabbrica del senso

Claudio Paolucci propone una riformulazione epistemologica della semiotica, contrapponendo due immagini forti: Cinecittà e Atene. Non si tratta, scrive, di rappresentare il senso come se fosse già dato, ma di occuparsi delle condizioni in cui esso si produce. Cinecittà è il luogo in cui si fabbricano mondi. È lì che la semiotica deve stare: non nella città della contemplazione,…