Il quadrato semiotico, nella teoria generativa, viene comunemente utilizzato per articolare opposizioni categoriali fondamentali, come quella tra vita e morte. Daniele Barbieri osserva che tale opposizione assume rilievo in quanto costante antropologica, fondata su una molteplicità di Trasformazioni — ossia di narrazioni — che la istituiscono. La morte, afferma Barbieri, implica logicamente non-vita, così come…

Autore: Semiotica

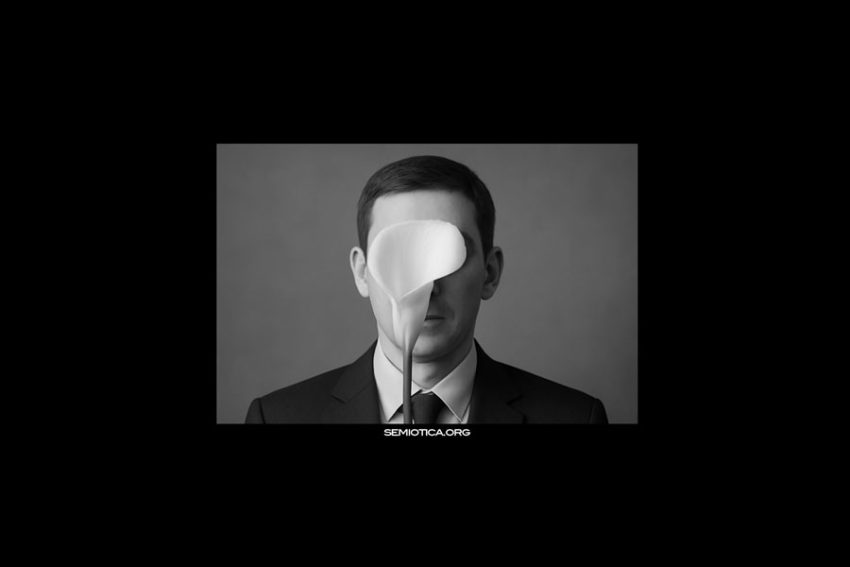

Mimétisme biologico e usurpazione d’identità digitale

Il mimetismo, nella prospettiva biologica, è una strategia adattativa in cui un organismo evolve per somigliare strettamente a un’altra specie o a un oggetto, ottenendo vantaggi per la sopravvivenza come l’evitamento dei predatori. Questa somiglianza può manifestarsi in più modalità sensoriali – visive, acustiche, chimiche, tattili – e coinvolgere interazioni ecologiche complesse tra l’organismo che…

Umberto Eco, Codice e messaggio: due nozioni fondamentali

Umberto Eco riconosce a Roman Jakobson un ruolo centrale nell’aver contribuito a chiarire e diffondere le nozioni di codice e messaggio, estendendole dall’ambito della teoria dell’informazione a tutta la semiotica. L’adozione di queste categorie ha permesso di unificare l’analisi dei sistemi linguistici e non linguistici, offrendo un quadro metodologico coerente per descrivere la produzione e la trasmissione di…

Eco e la critica alla soggettività trascendentale

Uno dei principali modelli di soggettività nella tradizione semiotica è quello proposto dalla teoria dell’enunciazione, sviluppata da Émile Benveniste e successivamente elaborata dal post-strutturalismo generativo della scuola greimasiana. In questo quadro, il soggetto dell’enunciazione è un principio universale, funzione astratta del meccanismo linguistico, radicato nell’“io trascendentale” della filosofia husserliana. La ragione fenomenologica, secondo Husserl, costruisce…

L’IA come nuova forma di vita semiotica

Massimo Leone propone di considerare l’intelligenza artificiale, in alcune sue manifestazioni, non come semplice emulazione tecnica delle facoltà umane, ma come una forma di vita semiotica. Questo significa riconoscerle un insieme di processi non organici ma strutturati per generare, trasformare e interpretare segni all’interno di un determinato ambiente. Storicamente, la singolarità – ossia la capacità di un essere…

Jean Petitot. Modelli morfodinamici e tensività: dalle strutture del senso alla loro dinamica

Jean Petitot individua nei modelli morfodinamici uno strumento privilegiato per integrare la semiotica greimasiana con le matematiche delle discontinuità elaborate da René Thom. Questi modelli, già impiegati con successo in fonologia, permettono di rappresentare le strutture del senso come morfologie naturali dotate di una dinamica interna. Dalla fonologia alla semiotica Petitot ricorda che la fonologia costituisce il campo esemplare…

Contesto, co-testo e circostanza: chiarimenti terminologici

Umberto Eco propone una distinzione teorica utile per affrontare la complessità dell’interpretazione testuale: quella tra co-testo, contesto e circostanza. Tali categorie si collocano all’interno di una riflessione sulle teorie semantiche in forma di enciclopedia, tese a spiegare come i significati emergano non soltanto dalla somma delle unità lessicali, ma dalla loro attualizzazione nei testi. L’autore osserva che, per analizzare…

La scena simbolica della giustizia: tra sacralità e spettacolo

Ogni riflessione sull’autorità giuridica e sulla sua legittimazione contemporanea richiede, secondo Massimo Leone, di interrogarsi sui regimi di spazializzazione attraverso cui si produce la sovranità. Il discorso giuridico, pur provenendo da un’istanza enunciativa che supera la contingenza dei singoli locutori, non può operare senza mediazioni materiali, prossemiche e iconiche. L’autorità giuridica è definita come un sintagma spaziale di una…

Umberto Eco su Jakobson. Trasferimenti metodologici e costruzione dei modelli semiotici

Nel delineare il contributo di Roman Jakobson alla fondazione della semiotica, Umberto Eco individua una delle sue principali forze nella capacità di operare trasferimenti interdisciplinari. La semiotica, come emerge dalle ricerche jakobsoniane, non nasce da un sistema concettuale chiuso, ma si costituisce attraverso l’innesto continuo di modelli, strumenti e metodi provenienti da altre scienze. Jakobson ha…

Il quadrato semiotico come articolazione di Alterità e Trasformazione

Daniele Barbieri propone di leggere il quadrato semiotico come l’articolazione tra due categorie fondamentali: Alterità e Trasformazione. La prima è ciò che consente l’esistenza dei termini, ossia tutto ciò che è concepibile o nominabile, anche se non ancora nominato o pensato. L’Alterità, precisa Barbieri, permette che esistano “le cose, gli enti, le proprietà, le azioni……